▲考古人員發(fā)現(xiàn)“頭蹄葬”。受訪者供圖

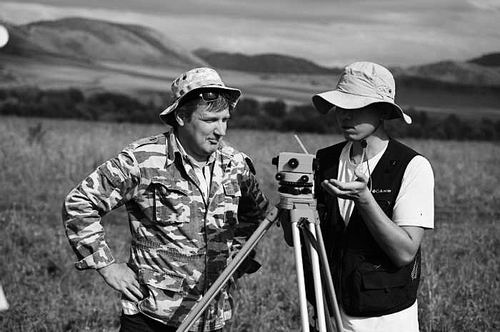

▲聯(lián)合考古隊(duì)成員正在工作。受訪者供圖

日常飲水取自附近的冰河融水,三餐是簡單的蕎麥飯、通心粉和黑面包,洗澡則需要鼓足勇氣跳進(jìn)刺骨的山澗……這是西北大學(xué)絲綢之路考古合作研究中心與俄羅斯阿爾泰國立大學(xué)聯(lián)合考古隊(duì)在俄羅斯阿爾泰深山中的日常。

近日,這支聯(lián)合考古隊(duì)在俄羅斯阿爾泰邊疆區(qū)克拉斯諾曉科沃區(qū)奇列塔村墓群順利完成年度考古調(diào)查與發(fā)掘工作。他們發(fā)現(xiàn)了一種與中國北方葬俗高度相似的“頭蹄葬”,這為研究古代歐亞草原文明交流提供了重要線索。

帶著學(xué)術(shù)問題考古

阿爾泰山橫跨中國、俄羅斯、哈薩克斯坦和蒙古4國,是草原絲綢之路的核心區(qū)域。由于阿爾泰山位于歐亞大陸中部、歐亞草原中心,自古以來就是東西方文化交流的重要節(jié)點(diǎn),至少從距今5000年起,東西方的考古學(xué)文化就在此交匯。“我們此次考古想要研究早期鐵器時代的阿爾泰山和中國其他區(qū)域,特別是東天山之間的關(guān)系。”西北大學(xué)絲綢之路考古合作研究中心講師牧金山說。

長遠(yuǎn)來看,研究阿爾泰山和東天山早期鐵器時代遺存的關(guān)系可以深化兩大領(lǐng)域的認(rèn)識。首先是月氏的考古學(xué)研究,西北大學(xué)在東天山地區(qū)連續(xù)開展了20余年工作,積累了豐富的考古資料。以絲綢之路考古合作研究中心首席科學(xué)家王建新為代表的學(xué)術(shù)團(tuán)隊(duì)初步確認(rèn),公元前5世紀(jì)至公元前2世紀(jì)期間分布于東天山地區(qū)的游牧文化遺存很可能就是《史記》《漢書》等文獻(xiàn)中記載的月氏遺存。與此同時,不少俄羅斯學(xué)者認(rèn)為早期鐵器時代阿爾泰山的巴澤雷克文化是月氏遺存。

“所以我們現(xiàn)在想弄清楚東天山和阿爾泰山早期鐵器時代考古學(xué)遺存之間的關(guān)系。”牧金山解釋道。

其次是阿爾泰山-天山區(qū)域在中華文明形成、發(fā)展中的作用。中華文明在形成發(fā)展過程中一直通過絲綢之路和外界溝通,來自世界其他地區(qū)的文明和文化也是通過絲綢之路進(jìn)入中國,被中華文明吸收融匯。

“阿爾泰山和天山是草原絲綢之路和沙漠-綠洲絲綢之路的必經(jīng)區(qū)域。這一區(qū)域在絲綢之路形成和發(fā)展中的位置和作用是什么?通過這一區(qū)域,中華文明和世界其他文明進(jìn)行了怎樣的交流互鑒?我們希望通過與阿爾泰國立大學(xué)的考古合作,深化對這些問題的認(rèn)識。”牧金山說。

今年是西北大學(xué)和阿爾泰國立大學(xué)開展聯(lián)合考古工作的第二年。去年,雙方以巴澤雷克文化墓葬為主題進(jìn)行了大規(guī)模的考古調(diào)查,今年則是調(diào)查和發(fā)掘同時進(jìn)行。

偶然發(fā)現(xiàn)“頭蹄葬”

此次聯(lián)合考古工作期間,考古隊(duì)系統(tǒng)發(fā)掘了4座墓葬,其中3座屬于約公元前6世紀(jì)至公元前3世紀(jì)的早期鐵器時代,分別歸屬于巴澤雷克文化、卡拉-科賓類型和尕爾干塔類型;另一座則屬于中世紀(jì)的斯羅斯特金文化。

“這反映了阿爾泰山早期鐵器時代文化遺存的強(qiáng)盛。”牧金山介紹,其中墓葬規(guī)模最大的屬于巴澤雷克文化。該文化在早期鐵器時代不斷向外遷徙擴(kuò)張,對周邊地區(qū)有很強(qiáng)的影響力,它可能直接影響了古代中西方文化之間的交流。

此次發(fā)掘,尤為引人關(guān)注的是卡拉-科賓類型和尕爾干塔類型墓葬,盡管二者在阿爾泰地區(qū)均為非主流文化類型,但與中國相似的葬俗讓研究者感到興奮。其中,卡拉-科賓類型墓葬流行石棺葬具,可能與同時期中國新疆地區(qū)的石棺葬存在關(guān)聯(lián)。

尕爾干塔類型墓葬就是國內(nèi)學(xué)界所熟知的“頭蹄葬”。“剛開始我們都以為那塊區(qū)域是空的。從地表看,墓葬規(guī)模很小,我們甚至以為是小的祭祀遺存。”牧金山回憶道,等大家把其他墓葬發(fā)掘完,才抽調(diào)人手清理小墓葬,可當(dāng)大家看到馬頭、羊頭等遺骸時,才意識到這是一個重要發(fā)現(xiàn)。

“頭蹄葬”最顯著的特點(diǎn)是在墓室或墓坑中只隨葬動物的頭部和蹄骨,有時連著皮,但舍棄了動物的軀干、內(nèi)臟和大部分肉,以代表一整只動物,供逝者在“另一個世界”繼續(xù)享用或使用。

“這種葬俗在中國北方的內(nèi)蒙古、寧夏、甘肅等地區(qū)十分流行,且中國北方的同類習(xí)俗出現(xiàn)的年代更早。”牧金山表示,早期阿爾泰山跟中國的聯(lián)系是十分緊密的,有物品的直接交換,也有人群的遷徙。團(tuán)隊(duì)推測上述習(xí)俗受到了古代中國文化影響。

“也就是說,卡拉-科賓類型和尕爾干塔類型人群的遷徙是阿爾泰和中國北方之間在早期鐵器時代交流溝通的一個途徑。”牧金山說。

難忘的異國考古經(jīng)歷

對于第一次走出國門的西北大學(xué)絲綢之路考古合作研究中心碩士研究生鞠欣龍來說,這段異國考古經(jīng)歷既充滿驚喜又飽含艱辛。

團(tuán)隊(duì)在古墓葬附近的無人區(qū)搭建帳篷,在沒水沒電的環(huán)境中持續(xù)工作了18天。因?yàn)榭脊虐l(fā)掘的現(xiàn)場距離市區(qū)較遠(yuǎn),團(tuán)隊(duì)成員平時吃飯、洗澡用水都靠冰雪融化形成的河流解決。“吃得最多的是罐頭和黑面包。”鞠欣龍告訴《中國科學(xué)報》,最難忘的還是洗澡,盡管他們已經(jīng)挑選了一天中溫度最高的時間下河,但刺骨的冷水還是讓人難以忍受。

工作期間,中俄兩國考古隊(duì)員同吃同住,建立了深厚的學(xué)術(shù)友誼。“我們對所有的發(fā)掘遺跡都進(jìn)行了三維建模,這一方法雖然在國內(nèi)已經(jīng)習(xí)已為常,但在俄羅斯還處于新興階段,這項(xiàng)技術(shù)也在合作中被對方吸納。”牧金山說。

工作之余,兩國隊(duì)員的日常互動成為荒野中的溫暖記憶。“我們和俄方隊(duì)員分享帶到營地的茶葉、榨菜、老干媽辣醬,俄方隊(duì)員則拿出珍藏的泡面、水果罐頭、蛋糕等食物,在艱苦的環(huán)境下大家互幫互助,留下難忘記憶。”鞠欣龍感慨道。

俄方領(lǐng)隊(duì)、阿爾泰國立大學(xué)教授彼得·康斯坦丁諾維奇也對雙方的合作甚感欣慰。“此前,在阿爾泰巴澤雷克文化貴族墓中出土了中國銅鏡、絲綢和漆器,說明早期鐵器時代阿爾泰游牧社會可能穩(wěn)定從中國進(jìn)口‘奢侈品’。今年與西北大學(xué)合作發(fā)掘的4座游牧墓葬,證實(shí)了公元前5世紀(jì)至公元前3世紀(jì)內(nèi)亞游牧民族頻繁的跨區(qū)域交流。明年我們將繼續(xù)合作發(fā)掘巴澤雷克文化貴族墓,進(jìn)一步探索古絲綢之路上的文化交流。”彼得·康斯坦丁諾維奇說。

“今年下半年,我們將在阿爾泰國立大學(xué)為聯(lián)合研究中心揭牌,明年計劃舉辦以阿爾泰山和天山區(qū)域?yàn)橹黝}的國際考古學(xué)術(shù)會議。”牧金山告訴《中國科學(xué)報》,團(tuán)隊(duì)未來會堅(jiān)持“大范圍系統(tǒng)區(qū)域調(diào)查與小規(guī)模科學(xué)精準(zhǔn)發(fā)掘相結(jié)合”的工作模式,堅(jiān)持東方視角,通過多學(xué)科結(jié)合,研究古代中國和歐亞草原之間的互動關(guān)系,高質(zhì)量輸出跨國考古的“中國方案”。