“天馬來出月支窟,背為虎紋龍翼谷。嘶青云,振綠發(fā),蘭筋權(quán)奇走滅沒……”(李白《天馬歌》)汗血寶馬,一個(gè)千百年來被頻繁提及的名字。

如今,作為迄今為止全國(guó)僅存的可以證明中國(guó)古代存在汗血寶馬的“汗赭”烙馬印,正坐落在西北大學(xué)的展覽柜中。它橫跨古今,訴說著汗血寶馬宛如一名游俠般,縱橫大漠之上,穿越絲綢之路,回望日月星辰,奔赴一場(chǎng)獨(dú)屬于長(zhǎng)安的盛世之旅。

“偶然所得的有力佐證”

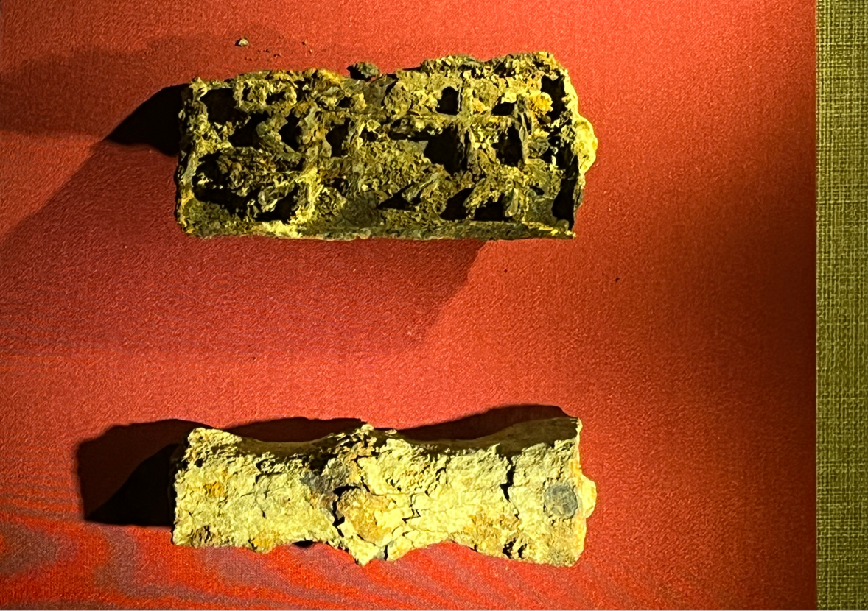

寶雞,一直以來都被作為中國(guó)古代養(yǎng)馬的基地。時(shí)間回溯至1995年,這方烙馬印就是在寶雞市扶風(fēng)縣一帶的水渠挖掘地上被幾位農(nóng)民工發(fā)現(xiàn),當(dāng)時(shí)出土的文物伴隨著一堆瓷片和瓷器,其中最不起眼的就是兩塊黑乎乎的“破鐵”,被發(fā)現(xiàn)時(shí)已在渠里浸泡了不知多少年,但基本結(jié)構(gòu)還很堅(jiān)實(shí)穩(wěn)固,因?yàn)橥獗眵窈诓铧c(diǎn)被農(nóng)民工直接扔掉。

隨后,令人叫絕的反轉(zhuǎn)出現(xiàn)了。這兩塊鐵盡管看起來銹跡斑駁、外表殘缺、品相不佳,但西北大學(xué)博物館文物征集負(fù)責(zé)人賈麥明一見便心中欣喜,花費(fèi)兩百元“巨款”將這兩塊殘破“鐵塊”征集回館里精心保管。

賈麥明反復(fù)比對(duì)文獻(xiàn)資料和地理位置信息:“寶雞在古代,一是有豐富的草場(chǎng),二它又是通往西部地區(qū)的重要交通要道,其次它的水土資源比較豐富,所以被歷代用作飼養(yǎng)軍馬的基地。”

賈麥明與業(yè)界同行交流后,確定是源自宋代時(shí)期的汗血寶馬烙馬印,兩塊“破鐵”更被鑒定為全國(guó)唯一的汗血寶馬鐵烙馬印,稀缺程度可見一斑,當(dāng)年即被認(rèn)定為珍貴文物。專家依據(jù)形狀推測(cè),這兩塊鐵起初是連接在一起的,一塊是烙馬印,另一塊是烙馬印殘缺的手柄部分。

據(jù)專家考證,“汗赭”印面相較之前漢代烙馬印,宋代汗赭印的印面明顯變大。從材質(zhì)上講,漢代烙馬印均為銅質(zhì),而宋代出土的則為鐵制。漢代烙馬印背后帶有方孔狀木柄,宋代則為鐵焊形式呈現(xiàn)。

賈麥明介紹,汗血寶馬“汗赭”印為陽(yáng)文篆刻,邊緣較窄,減少了烙印面積,減緩馬匹烙印痛苦,更使得烙印文字在馬匹皮毛上清晰可見。因此從官印的形制和陽(yáng)文篆刻看,“汗赭”印是一枚時(shí)代特征明顯的官方烙馬印。就印文字面意思,“汗赭”二字,“汗”意出汗,毛孔排出液體,“赭”意紅褐色,在世界范圍內(nèi),所有政府畜養(yǎng)的戰(zhàn)馬品種中,只有汗血寶馬才有毛孔排出紅褐色液體似血液的特征。

“汗血寶馬背后的歷史回溯”

漢朝初期,匈奴進(jìn)犯。因而漢高祖劉邦由于形勢(shì)所迫不得不采取和親等政策暫緩匈奴的侵?jǐn)_。經(jīng)歷了幾十年的積累,漢帝國(guó)的國(guó)力已然到達(dá)鼎盛時(shí)期。

直到漢武帝元朔三年(公元前126年),一位響徹古今的人物從西域返回長(zhǎng)安城,除了帶來西域的珍品外,他還帶來了一則消息:“大宛在匈奴西南......多善馬,馬汗血。”(《史記·大宛列傳》)這位外交家就是——張騫,而他所說的“馬”就是“汗血寶馬”。這是史書關(guān)于汗血寶馬最早的記錄。而張騫帶來的消息無疑使當(dāng)時(shí)具有雄才大略的漢武帝眼前一亮。

漢朝苦北方游牧民族已久,其一直憑借著馬匹的良好品種所帶來的戰(zhàn)斗力優(yōu)勢(shì),保持著對(duì)中原地區(qū)的威脅。而匈奴王朝之所以對(duì)周邊國(guó)家構(gòu)成威脅的原因就在于河西走廊,通過這條走廊,匈奴向西可以控制西域諸國(guó),向南可以與羌族地區(qū)結(jié)盟從而影響漢帝國(guó)的西部版圖。因此張騫帶回的關(guān)于西域及河西走廊的信息,極大地激發(fā)了漢武帝向西開拓的決心。

這時(shí),少年將領(lǐng)霍去病擔(dān)任了此次打通這條地理要道的使命,他率領(lǐng)一萬名精兵越過焉支山,追擊至敦煌才收兵回撤,此次河西戰(zhàn)役大獲全勝,并一舉獲得了匈奴人飼養(yǎng)戰(zhàn)馬的領(lǐng)地——山丹,從此,漢帝國(guó)有了理想的戰(zhàn)馬養(yǎng)殖基地。

自此之后,漢帝國(guó)通往西方世界的大門打開了。賈麥明分析道:“河西走廊的開通對(duì)絲綢之路的貢獻(xiàn)是非常大的,在河西四郡開通的基礎(chǔ)上才有了后面的貿(mào)易往來。”

毫無疑問,張騫的第二次出使西域,已然是暢通無比,此次行程在促進(jìn)了西域和內(nèi)地的經(jīng)濟(jì)文化交流外,蜚聲世界的絲綢之路已然啟程。

“絲路史上的掌上明珠”

因?yàn)楹寡獙汃R的稀有及傳入的珍貴性,自漢朝以來,其一直作為歷代帝王的尊貴和權(quán)威的象征而被追捧。“汗血寶馬在奔跑時(shí)由于血液循環(huán),在很遠(yuǎn)處觀看時(shí)就像血滲出來一般,這種馬日行千里。”賈麥明說,“汗血寶馬也是一個(gè)和平使者,有了這種馬,大家的交往更加密切,也是絲綢之路繁榮的體現(xiàn)。”

這也印證,當(dāng)時(shí)中西方的貿(mào)易往來是繁榮的。在長(zhǎng)城的烽燧與驛站之外,駝鈴的映襯和汗血寶馬的嘶鳴中,這是絲綢之路的金戈鐵馬,也是獨(dú)屬于絲綢之路的贊歌。在浩瀚的歷史長(zhǎng)河中,汗血寶馬承擔(dān)著坐騎中舉足輕重的地位,唐太宗“昭陵六駿”之一的特勒驃就是其典型代表,它為唐朝盛世的基業(yè)貢獻(xiàn)了自己的力量。

汗血寶馬的背后是絲綢之路的繁榮,也是中國(guó)影響力的見證。它像一個(gè)楔子,表明了中國(guó)廣袤無垠的西部與中原的結(jié)合。此后,和平的使者紛至沓來,他們懷揣著對(duì)未來的憧憬,踏上了東行的道路。通過與周邊地區(qū)的不斷融合,絲綢之路的貿(mào)易連接更加燦爛,它不僅是一種要道,更是一種傳承,一種使命,輝煌而壯美。

“橫跨千年的交流之路”

“汗赭”烙馬印被西北大學(xué)博物館所珍藏,西北大學(xué)博物館是以西北大學(xué)為依托的一座大型綜合類高校博物館。現(xiàn)有館藏文物、標(biāo)本、化石等各類藏品20000余件,博物館自2012年開館以來充分發(fā)揮著西北大學(xué)百年薪火相傳下的人文與自然學(xué)科特色和文物藏品優(yōu)勢(shì),突出“文明之光”主題。同時(shí),博物館還設(shè)有“絲綢之路遺珍館”“侯伯宇先進(jìn)事跡展館”及“宗教美術(shù)館”三個(gè)專題陳列館。

西北大學(xué)博物館辦公室主任姚喻然介紹:“我們的博物館它既是一個(gè)展覽館,也是個(gè)閱覽室,還是一個(gè)對(duì)外的城市會(huì)客廳。”

而在西北大學(xué)博物館建設(shè)中,一位功不可沒的文物研究專家就是賈麥明。他在博物館建設(shè)、文物征集方面做出了巨大貢獻(xiàn)。在崗42年,從事文物研究工作的他始終保持對(duì)文物事業(yè)的熱愛和堅(jiān)守。他說:“經(jīng)由我手的文物大約有幾百件了,不論是博物館的鎮(zhèn)館之寶還是烙馬印,它們當(dāng)初被我征集來時(shí)的情景還歷歷在目。”在談?wù)撈鹞奈锏谋Wo(hù)與傳承時(shí),他說:“文物就是中華民族的文化遺產(chǎn),既然是遺產(chǎn),就要像孩子一樣,應(yīng)該永久呵護(hù),把它保存下去。”時(shí)光荏苒變,初心磨礪久。賈麥明對(duì)于文物保護(hù)的匠人精神歷久彌新。

絲路的見證平和又蓬勃,在千百年來的動(dòng)蕩和變化中,不斷接受洗禮,因而迸發(fā)出前所未有的交流篇章。也正是因?yàn)樵谶@些過程里有著無數(shù)個(gè)文物的保護(hù)者和傳承者,才得以讓華夏文化與這片廣袤的土地緊緊相連。

(中國(guó)日?qǐng)?bào)陜西記者站 秦峰|張海珊 王純清)

原文鏈接:

https://shx.chinadaily.com.cn/a/202401/11/WS659fa2aea310af3247ffb9cf.html