關中平原,汧渭之會;北風呼嘯,大雪紛飛……歲末的刺骨雪霧中,依稀有忙碌的身影——為了追尋秦在關中的第一處都邑“汧渭之會”,西北大學考古學家梁云教授和他的團隊依然奮戰在陜西省寶雞市魏家崖考古工地。

秦建立了中國歷史上第一個中央集權的大一統帝國。而在此前,秦族還有著六七百年的發展史,經歷了從附庸到封國,再從王國到帝國的演進。探索秦人的早期歷史,是21世紀中國考古學的重點之一。

《史記·秦本紀》記載,秦人先祖大駱的兒子非子擅長養馬,遠近聞名,周孝王聽說后召他到汧、渭之間為王室養馬,馬養得膘肥體壯,孝王想立他為大駱的繼承人,遭到反對,無奈之下就把他封在“秦”邑;非子于是自號“秦嬴”,其族人后代便稱為“秦”人。這就是“秦”人、“秦”國、“秦”朝名號的來由。

那么,秦人的祖先來自哪里?秦人的得名之地“秦邑”又在哪里?帶著這些疑問,梁云20年間跋山涉水,關隴的黃土臺塬上到處留下他的踏查足跡,秦早期歷史的脈絡也一點點變得清晰。

開啟“尋秦”之旅

“講好中國的故事離不開秦。找到最早的秦,秦人的故事才有了開頭。”梁云告訴中青報·中青網記者。

梁云與秦文化“結緣”,始于他1995年讀研期間赴三門峽整理秦墓資料。20世紀80年代,三門峽文物工作隊發掘了上千座秦墓資料,堆放在庫房無人問津。“我著手整理這批資料,自己動手給陶器‘排隊’、制作卡片、繪線圖,累了就爬到樓頂數星星,耳畔是黃河邊呼嘯的寒風。”梁云回憶。

兩年下來,一篇扎實的碩士論文產出,也打下了后來的研究基礎。

列國紛爭數百年,為什么秦能最后勝出,一統天下?2000年,梁云去北京大學讀博,想從考古學角度回答這個問題。3年里,他幾乎天天泡圖書館和資料室,學位論文從考古學角度全面比較秦與東方列國的差別,后來被導師李伯謙先生納入“震旦古代文明叢書”出版。從此,他在秦文化研究的道路上“一發不可收拾”。

考古實證秦人“東來說”

《禮記·王制》把中國古代民族分成東夷、西戎、北狄、南蠻,秦人屬于哪一支?史學界一直有“東來說”與“西來說”之爭,前者認為秦人是東夷的一支,后來才遷徙到隴右;后者認為秦人本是西北土著,源于西戎。

兩說各有理由,曾長期懸而未決。

20世紀90年代初,禮縣大堡子山秦公大墓被盜,國寶重器流失海外,引起關注。2004年,北京大學、西北大學、甘肅省考古所等5家單位組建聯合考古隊,啟動“早期秦文化”考古項目,梁云參與其中。他們在甘肅省天水市清水縣、張家川縣開展區域系統調查,發現了32處秦文化遺址,其中面積最大的是清水縣李崖遺址,進行發掘后從考古學上證實了秦人“東來說”。

李崖的西周墓多腰坑、殉狗,隨葬陶器組合多為鬲、簋、盆、罐等,陶器器形多見商式風格,都與殷商墓葬相似而與周人墓不同;而且窄長型的墓坑,西偏北的墓向,又符合秦人墓的特征。

“在這么靠西的地點,發現‘商味’這么濃的一批墓葬,以前壓根沒想到,說明秦人與殷商遺民關系密切,說他們是廣義上殷遺民的一支也不為過。”梁云說。

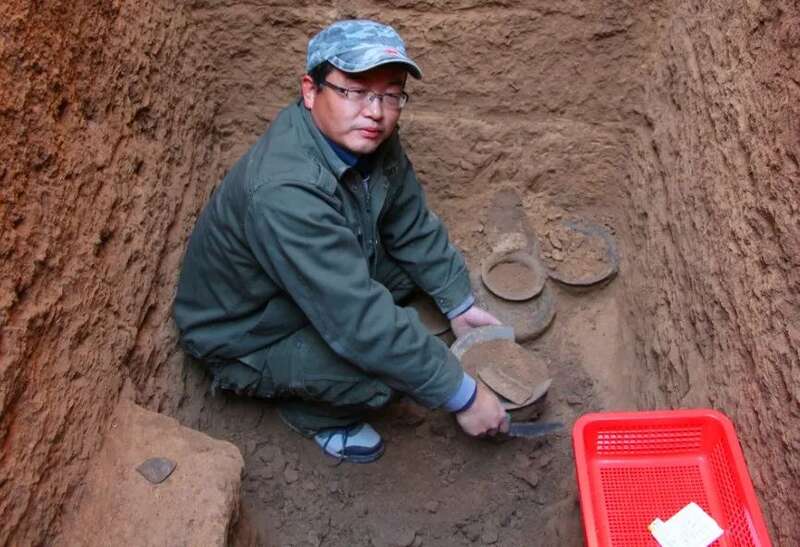

左圖為李崖遺址出土陶鬲;右圖為李崖遺址發掘現場。西北大學供圖

“李崖遺址發掘后,我們認為秦人‘東來說’已塵埃落定,這個問題不用再討論了。”梁云篤定地為學術界的爭論畫上了句號。

秦人的來源確定了,非子所封“秦”邑又在哪里?梁云認為,李崖遺址的西周中期墓葬,是迄今為止發現的最早秦人墓葬,且與《漢書》《水經注》等記載非子的封邑在“隴西”“清水”(今牛頭河)相一致,這里可能就是“秦”邑之所在。

但在這個問題上,學術界又一次出現了分歧。

找到“汧渭之會”

區別于梁云的觀點,北京大學李零、趙化成等學者認為,非子所封的“秦”邑應該在“汧渭之會”。而無論“秦”邑是否在此,秦文公營建的“汧渭之會”都是秦國發展史上一個重要的環節。這里作為秦國都邑達49年之久,在秦人心中有特殊的地位。

關于“汧渭之會”的地理位置,學術界頗有爭議。2008年,中國國家博物館、北京大學、陜西省考古研究院聯合啟動“關中秦漢離宮別館”調查項目,梁云帶隊從千河下游開始調查,學術目標直奔“汧渭之會”而去。他們在汧、渭東夾角的魏家崖村,找到了面積不下20萬平方米的春秋時期遺址,發現有灰坑、墓葬、筒瓦等,還有春秋早期的刀范。

“一般來說,都城性質的遺址才有手工業,尤其是鑄銅業,所以刀范是一個非常重要的線索。”梁云說。

2015年后,梁云的工作重心轉到中亞,參與了西北大學中亞考古隊的工作,但他一直惦記著魏家崖。2014年,魏家崖村民取土發現一座春秋早期銅五鼎墓,從側面印證了他的認識。

2020年新冠疫情暴發,中亞工作被按了“暫停鍵”。梁云申請來年對魏家崖遺址進行主動性考古發掘,但未能如愿獲批。2021年7月,梁云帶著3名學生再次調查遺址,酷暑悶熱,“站在地里就算不動,渾身的汗像瀑布一樣往下流。”梁云回憶道。

功夫不負有心人,在開展調查的第3天,團隊就發現了城墻的重要線索。

2022年,西北大學與陜西省考古研究院等5家單位聯合申報的“陜西寶雞陳倉區魏家崖遺址考古發掘”獲得國家文物局支持。

萬事開頭難,當時在魏家崖村找不到駐地,考古隊住在十多公里外的鳳翔,每天往返四趟,出門、回家“兩頭黑”,但發掘到兩座五鼎四簋高等級秦墓,算是取得了“開門紅”。

“銅器太漂亮了,銅鼎口徑近30厘米,腹部紋飾間填有黑漆,是目前陜西發現的最大的春秋秦鼎。”梁云激動地說。

城墻、高等級秦墓、大型車馬坑、圍溝、鑄銅、制骨……一系列最新的考古發現,指向魏家崖遺址正是“汧渭之會”。尋找早期秦文化,梁云又破解了一道難題。

“秦”邑到底在哪里

魏家崖遺址解答了“汧渭之會”的地理位置問題。但在那里,目前發現的重要遺存主要屬于春秋早期,遠遠晚于李崖遺址的西周中期。那么,非子所封的“秦邑”到底在“汧渭之會”,還是在清水縣牛頭河流域的李崖遺址呢?

“學術就是在不斷辯論中進步,如果沒有不同的意見,學術也不復存在。”梁云告訴記者:“今年冬季,我們考古發掘的重點,就是魏家崖遺址的西周墓葬。結果,魏家崖遺址西周時期的墓葬還真讓我挖到了!”

梁云說,目前發掘了約20座西周小墓,從葬俗看像是周人墓,地層太厚太深,還有年代更早的墓;“不管怎樣,魏家崖的發掘,對確定‘非子封邑’,將起到決定性的作用。”

隆冬季節,梁云和他的團隊依舊在冰凍的關中大地上埋頭發掘,叩問歷史。“‘汧渭之會’遺址躺在那2000多年了,如果我們不做,不知道它還會‘躺’到什么時候。”梁云說。

原文鏈接:https://s.cyol.com/articles/2023-12/25/content_WV575af3.html?gid=Q3Dlb12g