李保國(guó)等提出中國(guó)各區(qū)域動(dòng)植物多樣性保護(hù)規(guī)劃

中國(guó)幅員遼闊、陸海兼?zhèn)洹⒌孛埠蜌夂驈?fù)雜多樣,孕育了豐富而又獨(dú)特的生態(tài)系統(tǒng)、物種和遺傳多樣性,是世界上生物多樣性最豐富的國(guó)家之一。然而在高速發(fā)展的過(guò)程中不可避免地經(jīng)歷了對(duì)自然資源的過(guò)度開(kāi)發(fā),這在很大程度上加劇了人類(lèi)對(duì)環(huán)境特別是生物多樣性的壓力,使得當(dāng)前的生態(tài)壓力日益凸顯。

西北大學(xué)教授李保國(guó)依據(jù)四十多年研究川金絲猴的成果積累認(rèn)為,中國(guó)生物多樣性保護(hù)與環(huán)境保護(hù)規(guī)劃的制定必須考慮生態(tài)環(huán)境質(zhì)量、動(dòng)植物多樣性、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的可持續(xù)性、進(jìn)化發(fā)展歷史以及對(duì)外部因素的適應(yīng)能力,這才能符合“天人合一”生物保護(hù)新理念,從而推進(jìn)生物多樣性保護(hù)與時(shí)俱進(jìn)、創(chuàng)新發(fā)展,取得顯著成效,走出一條中國(guó)特色生物多樣性保護(hù)之路。

為此,基于我國(guó)當(dāng)前生物多樣性保護(hù)面臨的關(guān)鍵問(wèn)題,西北大學(xué)教授李保國(guó)及Pan Ruliang所在團(tuán)隊(duì)通過(guò)梳理中國(guó)陸地動(dòng)植物多樣性數(shù)據(jù)資料,分析了中國(guó)不同區(qū)域的動(dòng)植物多樣性的變化模式,從宏觀尺度區(qū)分生物多樣性發(fā)展?jié)摿ν⒌膮^(qū)域、發(fā)展面臨瓶頸的區(qū)域和發(fā)展受到嚴(yán)重破壞的區(qū)域,比較了中國(guó)五個(gè)主要區(qū)域的物種多樣性的變化趨勢(shì),并評(píng)估了不同地區(qū)的生態(tài)保護(hù)潛力,制定出我國(guó)未來(lái)生物多樣性保護(hù)規(guī)劃及建議。

該研究相關(guān)成果近日發(fā)表在Cell旗下學(xué)術(shù)雜志iScience上。

該聯(lián)合研究團(tuán)隊(duì)分析了中國(guó)陸地動(dòng)植物多樣性數(shù)據(jù)資料,發(fā)現(xiàn)基于區(qū)域物種密度指數(shù)的每個(gè)動(dòng)物群都與植物群具有顯著的相關(guān)性。

“這意味著動(dòng)植物群已經(jīng)建立了通過(guò)提供食物和通過(guò)傳播種子的共生環(huán)境和生態(tài)關(guān)聯(lián);這種相互作用在腹足綱、蛛形綱、昆蟲(chóng)綱、兩棲綱、爬行綱和鳥(niǎo)類(lèi)中更為突出,分別具有高于 0.95 的系數(shù)。維管束植物與哺乳動(dòng)物表現(xiàn)出非常高的相關(guān)性。” 李保國(guó)進(jìn)一步闡述說(shuō)明。

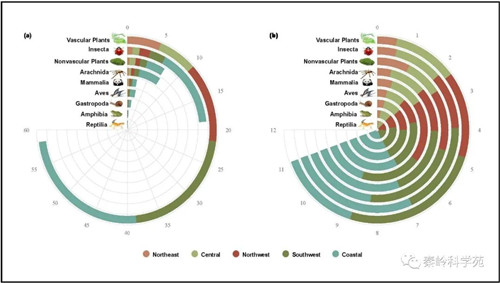

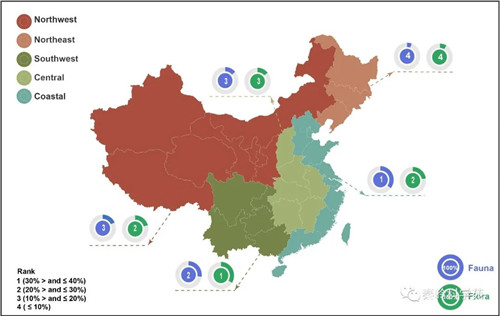

他們的研究進(jìn)一步發(fā)現(xiàn):中國(guó)不同區(qū)域的物種密度差異表明維管束植物在每個(gè)區(qū)域中的密度最高,其次是昆蟲(chóng)綱、非維管束植物、蛛形綱、哺乳動(dòng)物、鳥(niǎo)綱、腹足綱、兩棲綱和爬行綱。西南地區(qū)在植物多樣性方面排名第一,其次是沿海、西北地區(qū)和中部地區(qū)。東北地區(qū)植物多樣性最小。就動(dòng)物多樣性而言,沿海地區(qū)最高,其次是西南地區(qū)、西北中部地區(qū)和東北地區(qū)。

該研究論文作者之一的西北大學(xué)張河博士進(jìn)而說(shuō)明,中國(guó)沿海地區(qū)植物多樣性排名第一和第二,分別擁有 35.55% 和 23.41% 的植物和動(dòng)物資源。沿海地區(qū)的低等動(dòng)物比例較高(腹足綱、蛛形綱、昆蟲(chóng)綱、爬行綱和爬行綱的比例超過(guò) 35%,鳥(niǎo)類(lèi)的比例超過(guò) 40%)。該地區(qū)還有超過(guò) 20% 的維管植物和非維管植物以及哺乳動(dòng)物。中國(guó)西南地區(qū)總體的植物 (33.90%) 和動(dòng)物(27.3%) 多樣性水平最高。

這一研究結(jié)論也符合西南地區(qū)自寒武紀(jì)以來(lái)一直被認(rèn)為是東亞重要的早期動(dòng)物起源和輻射中心的普遍認(rèn)知。其中最著名的是云南澄江生物群,它是寒武紀(jì)最引人注目的進(jìn)化爆發(fā)地之一,是研究動(dòng)植物起源、進(jìn)化和生態(tài)發(fā)展的重要區(qū)域。李保國(guó)說(shuō),中國(guó)14個(gè)自然遺產(chǎn)地中有8個(gè)位于西南地區(qū)。自晚中新世或早上新世以來(lái),西南地區(qū)一直是動(dòng)植物的避難所,特別是在第四紀(jì)冰期。因西南地區(qū)經(jīng)歷了加速的造山運(yùn)動(dòng),導(dǎo)致云貴高原顯著隆升,形成多條河流。于是,沿海和西南地區(qū)擁有豐富的動(dòng)植物多樣性,也具有極強(qiáng)的動(dòng)植物多樣性恢復(fù)的巨大潛力。

李保國(guó)等強(qiáng)調(diào)指出,未來(lái)中國(guó)需要的不僅是單獨(dú)增加保護(hù)區(qū),而是要優(yōu)先考慮保護(hù)具有巨大生物多樣性恢復(fù)潛力的區(qū)域,而且要根據(jù)中國(guó)的地理特征、區(qū)域演化發(fā)展背景,對(duì)保護(hù)區(qū)域進(jìn)行排序,使有限的財(cái)政資源合理投入,取得最好的成果。從宏觀層次,中國(guó)應(yīng)該優(yōu)先保護(hù)西南和沿海地區(qū),這樣將能獲得最大的生物多樣性恢復(fù)前景。

據(jù)全球動(dòng)植物生態(tài)環(huán)境研究的相關(guān)專(zhuān)家認(rèn)為,該項(xiàng)研究為在區(qū)域、國(guó)家和全球范圍內(nèi)探索更實(shí)用的保護(hù)策略以實(shí)現(xiàn)務(wù)實(shí)的生物多樣性保護(hù)目標(biāo)提供了新思路。

據(jù)了解,李保國(guó)為論文的第一作者,Ruliang Pan和李保國(guó)為論文的共同通訊作者。該研究得到了中國(guó)科學(xué)院戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專(zhuān)項(xiàng)(XDB31020302)、國(guó)家自然科學(xué)基金31730104的支持。

相關(guān)論文信息:https://doi.org/10.1016/j.isci.2022.104897.

原文鏈接:李保國(guó)等提出中國(guó)各區(qū)域動(dòng)植物多樣性保護(hù)規(guī)劃—新聞—科學(xué)網(wǎng) (sciencenet.cn)