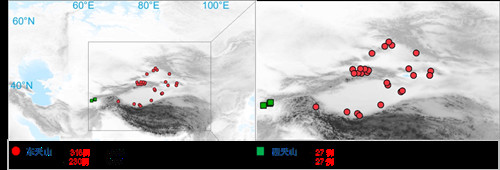

項(xiàng)目中亞聯(lián)合考古隊(duì)在西天山重點(diǎn)發(fā)掘遺址的分布圖。

拉巴特一號(hào)墓地遺址區(qū)地形。

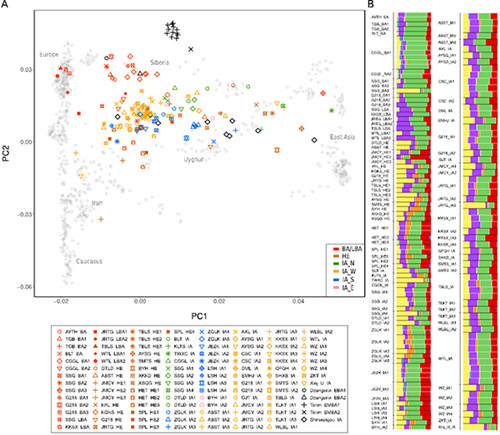

天山東部新疆地區(qū)距今約5000-500年人群的主成分分析圖。

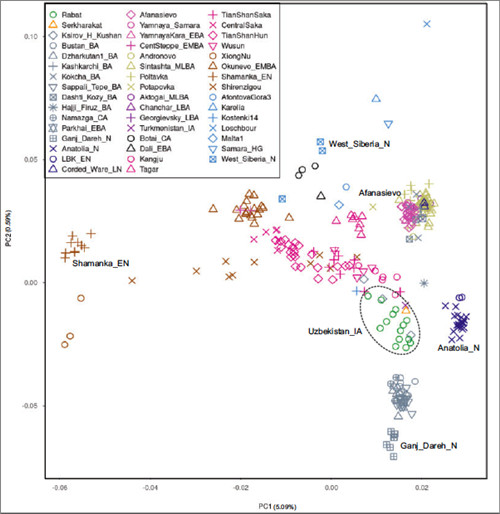

天山西部烏茲別克斯坦鐵器時(shí)代晚期人群主成分分析及與歐亞?wèn)|西部其他人群的遺傳關(guān)系映射圖。

項(xiàng)目獲取的天山東西部古人群的線粒體與核基因組分布圖。 西北大學(xué)供圖

近日,中國(guó)科學(xué)技術(shù)交流中心組織專家組對(duì)由西北大學(xué)承擔(dān)的國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃戰(zhàn)略性國(guó)際科技創(chuàng)新合作重點(diǎn)專項(xiàng)“天山地區(qū)古代人類遺傳演化研究”項(xiàng)目討論評(píng)議。該項(xiàng)目通過(guò)綜合績(jī)效評(píng)估,被評(píng)價(jià)“以高水平成果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)”,“在填補(bǔ)古基因組信息缺環(huán)及演化研究的廣度和深度上都體現(xiàn)出創(chuàng)新性,帶來(lái)許多此前未發(fā)現(xiàn)的新證據(jù),重塑對(duì)天山地區(qū)古人群演化過(guò)程的新認(rèn)識(shí)”。

西北大學(xué)特聘教授、中國(guó)科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所研究員付巧妹的分子古生物學(xué)研究團(tuán)隊(duì)與西北大學(xué)中亞考古隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、文化遺產(chǎn)學(xué)院教授王建新研究團(tuán)隊(duì)聯(lián)合烏茲別克斯坦共和國(guó)科學(xué)院考古研究所等單位共同完成的該項(xiàng)目,聚焦“天山地區(qū)不同文化人群的遺傳特點(diǎn)和相互關(guān)系”這一關(guān)鍵科學(xué)問(wèn)題,以古基因組學(xué)研究為重點(diǎn),結(jié)合考古學(xué)研究和國(guó)際合作,在解析天山沿線不同文化人群遺傳特點(diǎn)及繪制天山地區(qū)古人群遺傳演化圖譜方面取得重要突破。

天山廊道作為連通東西方文化與人群交流的重要通道,其沿線不同考古學(xué)文化遺存下人群的形成特點(diǎn)和遺傳關(guān)系,此前一直所知甚少。

據(jù)介紹,該項(xiàng)目自2017年11月正式啟動(dòng)實(shí)施以來(lái),研究團(tuán)隊(duì)通力協(xié)作,深度融合團(tuán)隊(duì)成員多學(xué)科融合研究?jī)?yōu)勢(shì),通過(guò)與外方合作單位合作展開境外考古調(diào)查,在天山西部地區(qū)古代月氏、貴霜、康居等文化遺存的識(shí)別與確認(rèn)上取得重要進(jìn)展的基礎(chǔ)上,進(jìn)行的古DNA分析研究表明:月氏與貴霜人群之間有密切互動(dòng),證實(shí)烏茲別克斯坦是人群遷徙交流的活躍區(qū),且自青銅至鐵器時(shí)代呈現(xiàn)增強(qiáng)趨勢(shì)。

這一研究結(jié)果也是我國(guó)研究團(tuán)隊(duì)首次主導(dǎo)開展國(guó)外區(qū)域人群的古基因組研究且系統(tǒng)揭示出烏茲別克斯坦人群自青銅時(shí)代至鐵器時(shí)代的遺傳結(jié)構(gòu)與遺傳連續(xù)性,為進(jìn)一步理解天山東西部以至歐亞大陸東西部人群的遷徙與融合歷史提供重要遺傳學(xué)證據(jù)。

據(jù)介紹,該項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)通過(guò)現(xiàn)代科技手段(碳14測(cè)年、同位素分析、古基因組捕獲測(cè)序等)對(duì)東天山40多處遺址的人骨樣本展開研究,直接獲取了東西天山自青銅時(shí)代至歷史時(shí)期人群的數(shù)百例線粒體和核基因組數(shù)據(jù),填補(bǔ)相關(guān)時(shí)間和區(qū)域的人類古基因組空白。特別是核基因組的研究發(fā)現(xiàn):東天山新疆西北部青銅時(shí)代早期人群已經(jīng)顯示出本地塔里木盆地古人群和多種周邊人群遺傳成分融合的特征;不同聚居地人群間的高度流動(dòng)性和互動(dòng)性,形成現(xiàn)今新疆人群的遺傳結(jié)構(gòu)。

總體上,項(xiàng)目基于獲取的考古新資料與豐富遺傳學(xué)數(shù)據(jù),取得了一些有高影響力的重要學(xué)術(shù)成果,為科學(xué)闡釋天山沿線文化與人群的多樣性和融合性提供了重要依據(jù),進(jìn)一步明確了絲綢之路在東西天山相關(guān)人群互動(dòng)融合與文化交流互鑒中發(fā)揮了重要作用。

另外,據(jù)了解,該項(xiàng)目的國(guó)際合作模式上也體現(xiàn)出多元性和創(chuàng)新性,中方團(tuán)隊(duì)與烏斯別克斯坦科學(xué)院考古所、塔吉克斯坦科學(xué)院歷史考古研究所等單位不僅在中亞聯(lián)合考古發(fā)掘和研究上取得重大突破,如在西天山中亞地區(qū)進(jìn)行大量聯(lián)合考古調(diào)查,新發(fā)現(xiàn)聚落、城址30余處;確認(rèn)古代月氏、康居等文化的特征和分布等,而且還在國(guó)際學(xué)術(shù)會(huì)議、高層次人才培養(yǎng)、科研平臺(tái)共建等方面展開密切合作,共建“中國(guó)-中亞人類與環(huán)境‘一帶一路’聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”“絲綢之路人與動(dòng)物骨化學(xué)及DNA考古國(guó)際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”等5個(gè)科研合作平臺(tái),以科技交流促進(jìn)成果共享、技術(shù)推廣,以深度合作促進(jìn)人才培養(yǎng)、平臺(tái)共建,以遺產(chǎn)保護(hù)促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展、生態(tài)建設(shè)等。

原文鏈接:https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/6/480870.shtm?bsh_bid=5774389228