西北大學與澳大利亞、英國科研機構合作,于倫敦時間2022年3月30日在國際著名期刊Nature發表題為Assembly of the basal mantle structure beneath Africa的文章。該文章由西北大學地質學系Simon Edward Williams教授與澳大利亞臥龍崗大學Nicolas Flament博士和?mer F. Bodur博士以及英國利茲大學Andrew S. Merdith博士合作發表,Simon Edward Williams教授為第三作者。

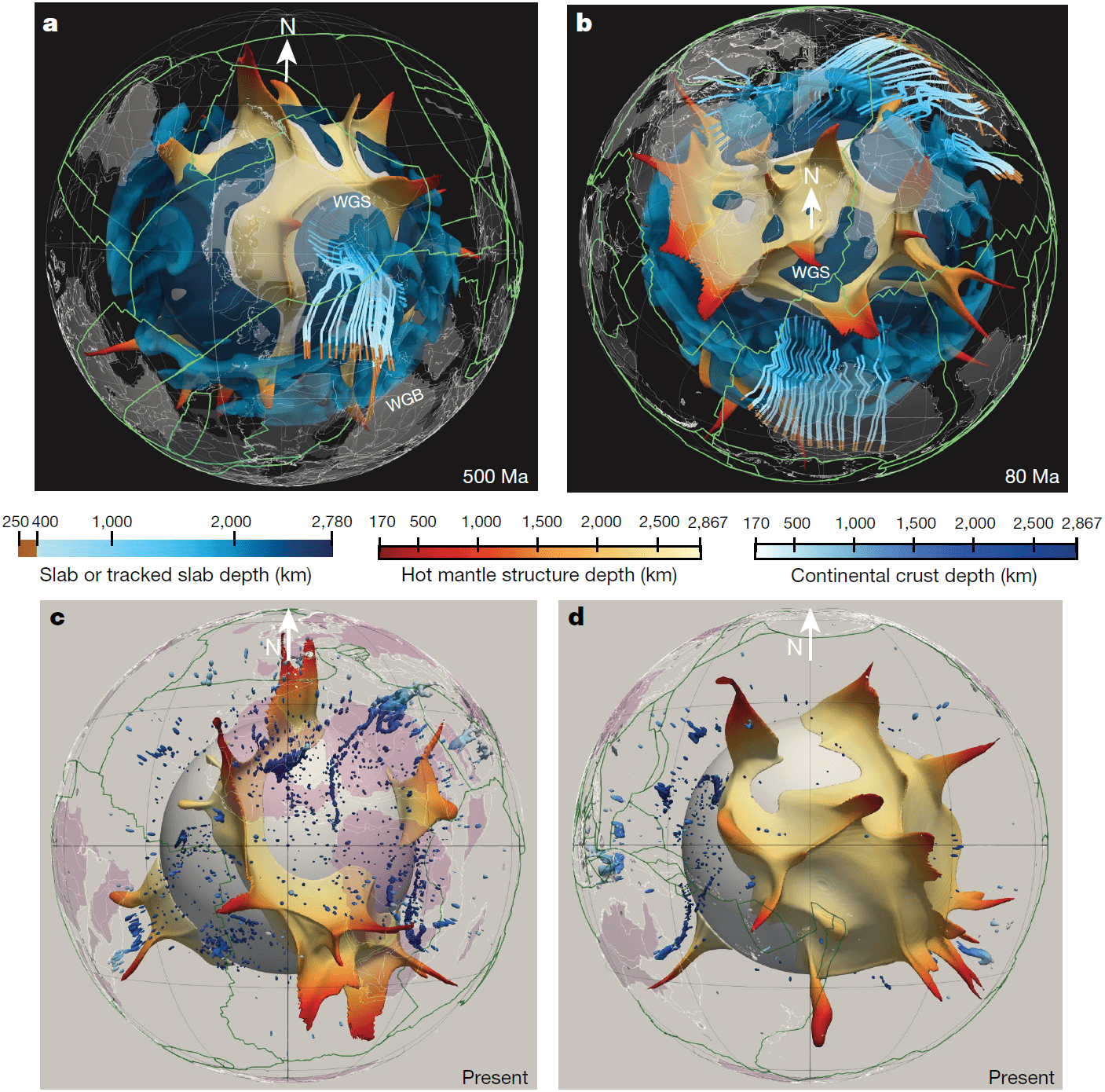

近年來地球科學家們發現地球下地幔存在兩個大型低剪切波速省(LLSVP),分別位于非洲和太平洋板塊底部,距地表約2900km。LLSVP多被認為是地幔柱的源區。地幔柱物質上涌至地表往往會形成巨量火山噴發,比如6500萬年前的恐龍滅絕可能與大規模火山噴發有關。此外,LLSVP還控制著金伯利巖的噴發,將鉆石從120-150 km(少量可達800 km)的巖石圈地幔攜帶至地表。自從LLSVP被發現后,地球科學家們先后開展了大量研究工作,但其在漫長的地球歷史上如何演化,至今尚無定論。Simon Williams教授與其合作者通過超級計算機模擬了10億年以來LLSVP的演化,發現LLSVP和超大陸一樣,會發生聚合離散,從而提出了一個新的LLSVP演化模型。

LLSVP與板塊構造有著密切聯系。一直以來,很多學者認為LLSVP類似于錨點,在數億年尺度維持相對穩定并通過地幔柱源源不斷地將巖漿運送到地表。而地表的板塊圍繞其做水平運動,并形成一系列火山島弧。但是,我們知道構造板塊和地幔柱會隨著時間發生變化,也有研究表明LLSVP的形狀是不斷變化的。這一最新研究成果發現LLSVP的形狀和位置的變化遠超學者們早期的預測。實際上,LLSVP和地表的大陸、超大陸一樣,會發生匯聚及裂解。這一新的LLSVP演化模型基于板塊構造的重建和地幔對流的模擬。當冷的洋殼被俯沖到2000km的深部地幔后,會推動較熱的LLSVP發生位置變化。該研究還發現這些LLSVP會隨著時間推移匯聚形成超級LLSVP并隨后裂解,與超大陸的聚合裂解類似。值得注意的是,該研究的模擬結果發現雖然LLSVP 的形狀和位置會發生變化,但其活動仍然與地表火山噴發和金伯利巖形成的時間吻合,這也是LLSVP固定論觀點的主要證據。最后,該研究還發現位于非洲板塊底部的LLSVP在6000萬年前才發生了聚合,比前人推測的時間年輕近10倍。該研究成果的發表對了解深部地幔結構的現狀和演化,以及地幔對流性質的研究具有重要意義。

Simon Edward Williams,教授,國家級人才項目入選者,西北大學地質學系超大陸學科團隊成員,致力于板塊運動歷史研究,主要通過全球尺度的構造板塊重建模型來重建隨時間變化的板塊絕對運動,以首席科學家身份主持了多次大洋航次項目,收集和解釋從大洋深處獲得的巖石樣品與地球物理觀測數據,結合地球物理資料和地質學證據來更好地研究大陸板塊在Pangea 超大陸裂解過程中相互運動過程。