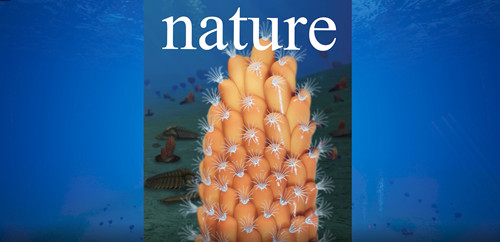

最早苔蘚動物復原圖

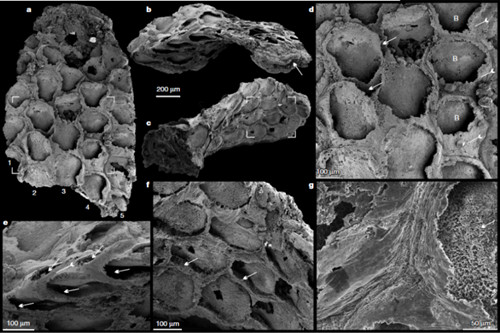

化石掃描細節

陜南鎮巴小洋壩剖面。圖片均由論文作者提供

10月27日,《自然》雜志以“長文”形式刊發了西北大學早期生命研究團隊教授張志飛指導的博士生張志亮等人的最新成果——《化石證據揭示苔蘚動物門起源于寒武紀早期》,宣告在陜南鎮巴縣發現了地球上已知最早的苔蘚動物(苔蘚蟲)化石。該研究將苔蘚動物門的地質歷史從奧陶紀前推到寒武紀大爆發早期,將其起源向前推進了約5000萬年。

張志亮是論文第一作者,西北大學為第一完成和通訊單位。聯合研究者有澳大利亞麥考瑞大學教授、西北大學兼職教授Glenn A. Brock,中國科學院南京地質古生物研究所、英國自然歷史博物館、瑞典自然歷史博物館等機構的學者。

這也是由中國科學院院士、西北大學地質學系教授舒德干領銜的西北大學早期生命與環境創新研究團隊自1996年以來在《自然》《科學》上發表的第15篇論文。

發現苔蘚蟲化石有何意義?

“寒武紀大爆發是地球上已知最為宏偉的兩側對稱動物的生命爆發事件。它是我們地球所經歷的4個重大里程碑中最偉大、最神奇的事件。”舒德干講述。

第一個里程碑事件發生于46億年前的初始期,地球完全是一個大火球,與今天的金星大體相似。第二個里程碑事件發生于接下來的幾千萬年間,隨著溫度降低,長期連續降雨便形成原始海洋而成為“水球”,那時一片汪洋,沒有大陸。第三個里程碑事件出現了神奇現象,改變了它的“無機性”——花費了5億年,在海洋中產生了原始生命,主要是細菌,那時的地球應該稱為“細菌球”;其他大部分行星由于缺乏類似的海洋條件,所以未能產生任何生命。第四個里程碑事件就是海洋生命經歷了30多億年的漫長演化,最終快速形成了整個動物界框架;它使行星的海洋和陸地面貌發生了徹底改變,可稱為“動物球”。

現代地球還可以稱為“人類世”和“人類球”,但歸根結底還是來源于5億多年前的“動物球” 。舒德干用“四球”來定義地球的發育過程,即“火球”“水球”“細菌球”和“動物球”。

“動物界這種快速起源成型的神奇事件,被稱為寒武紀生命大爆發。” 舒德干說道。

寒武紀大爆發一直是個未解之謎。達爾文當年十分困惑,認為動物界不可能通過爆發形成,應該是慢慢演化而來的。100多年后,美國學者古爾德(S. Gould)根據當時的化石信息,于上世紀70年代提出“一幕式”爆發假說,被后人演繹成“幾乎所有動物門類都站在同一起跑線上”,其影響巨大。

2008年,根據古生物學的許多新發現,尤其是我國澄江動物群的系列性重大發現,舒德干研究團隊正式提出了“三幕式寒武紀大爆發假說”。

“假說概括地表述:現代生物學認為,整個動物界的30多個門類,由低等到高等可歸納為3個亞界,即低等的基礎動物亞界,較高等的原口動物亞界和更高等的后口動物亞界;而寒武紀大爆發從5.6億年前到5.4億年前再到5.2億年前,恰好也分為3個階段,分別依次爆發式誕生了3個動物亞界的所有門類。” 舒德干說。

現在科學家已經發現的20多個門類的誕生時代都符合“三幕式寒武紀大爆發假說”,但苔蘚動物門化石記錄卻不符合。

據了解,舒德干預言這個低等原口動物門類應該在5.3億年前出現,但它以前的最早化石記錄卻在奧陶紀,至少晚了5000萬年。這一直令他們深感困惑。

正是張志飛等人這項研究成果,確證苔蘚動物門誕生在5.3億年前,再次完美地支持了“三幕式寒武紀大爆發”假說的正確性,或者說進一步證實了這個假說具有可靠的科學預言性。

毫米大小的化石與艱巨的重大發現

舒德干介紹:“多個動物門類的源頭探索,其中比較容易發現的門類,過去都陸續被發現了,剩下的都是一些很難啃的‘硬骨頭’。苔蘚動物門在海洋中是一個重要門類,很難被發現,因為它們只有毫米級大小。”

據了解,2015年,張志飛帶領學生張志亮、陳飛揚等赴湖北宜昌、四川南江、陜西鎮巴等地采集了大量生物碎屑灰巖。回到學校后,張志亮開始了漫長的酸蝕實驗:巖樣破碎、醋酸溶解、分門別類……長達3年多的時間,他處理了約3.2萬枚化石。其中有一枚比芝麻還小一倍的奇特化石,讓他印象深刻。

“我至今都記得把它放到顯微鏡下的瞬間,‘美妙驚奇、嘆為觀止’所有美好的詞匯都不及眼下小小的世界。”張志亮回憶。“總覺得這枚化石形態結構奇特,但它到底是什么?”疑問始終困擾著他。

因對科學研究的執著,2017年,Glenn A. Brock訪問西北大學時,張志亮拿出了這枚化石照片。Glenn看后,驚呼 “天哪!1993年我曾在澳大利亞見過類似的標本!”這一刻,張志亮眼睛亮了。

“5億多年前,澳大利亞板塊與中國華南板塊臨近,相似的化石在兩個板塊上的同時出現,證明我們曾經的偶然發現并非巧合!”

張志亮在澳大利亞麥考瑞大學工作期間,曾見到過那枚標本。打開顯微鏡的那一刻,張志亮更加堅信,在世界的某塊巖石中一定還存在著它們的“兄弟姐妹”。綜合分析,他初步判斷,在澳大利亞弗林德斯山脈模式標本產地附近,應該會有相似的化石。

經過漫長的采樣、補樣,張志亮終于找到了另外4枚形態結構相似的化石。跟導師張志飛和合作專家討論后,初步確認標本確實為苔蘚動物化石,印證了他們前期的猜想。這讓張志亮激動不已,“與其說是我發現了它,不如說是化石發現了我”。

張志亮在陜南找到的這枚苔蘚動物化石雖然與澳大利亞的標本相似,但都沒有完好保存動物的口部結構。經再和導師張志飛深入探討后,他們共同認為還是需要繼續尋找和等待,等待完備的證據發現才能邏輯嚴密,這是師徒共同堅守的學術標準。

功夫不負有心人。2019年,他們如愿在澳大利亞弗林德斯山脈附近找到了關鍵的一枚化石。

往來郵件200多封郵件與修改20版的論文

支撐材料成稿過程中,各方向專家應邀加入了研究工作,共同完善掃描電鏡(SEM和BSEM)、X射線斷層掃描(μ-CT)、3D可視化、系統學數據分析等研究,將學科交叉融合的優勢發揮到極致。

又經過2年半的化石研究表明:苔蘚動物蟲室整齊的幾何排列和復雜性的模塊化生長起源于5.3億年前,這是寒武紀大爆發重要的生態創新。

經過52個特征、18個類群和2個外群的最大簡約法和貝葉斯分支系統學分析研究,確認了苔蘚動物化石,正是現生苔蘚動物最原始的祖先類型。

文章改到第20版,往來郵件200多封后,張志飛師徒認為,時機到了!2021年8月3日,他們向《自然》投出文章及文件附件,兩周后便得到了官方初審通知。

原文鏈接:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2021/11/468243.shtm